クラウドネイティブなシステムに特化したカンファレンスCloudNative Days Tokyo 2022がオンラインとリアルのハイブリッドとして2022年11月21日、22日の2日間に渡って開催された。今回は、株式会社NTTデータのデジタルペイメント開発室のエンジニア、中村哲也氏によるセッションを紹介する。

「金融システムにおけるクラウドネイティブなアーキテクチャ設計とその構築」と題されたセッションでは、中村氏が所属するデジタルペイメント開発室というシステムインテグレーターの中では実験的な試みを行う組織の紹介から始まり、金融システム向けのリファレンスアーキテクチャの一例を紹介している。

セッションを行う中村氏

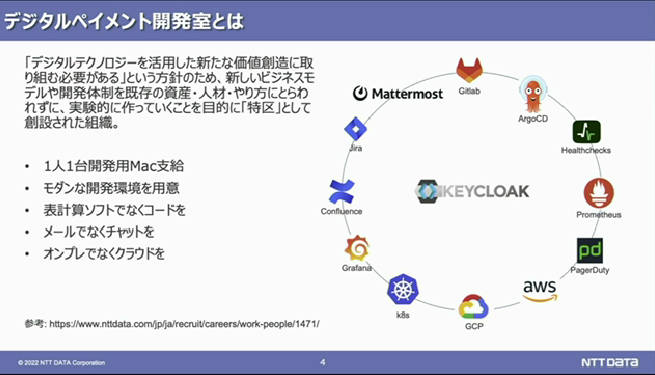

中村氏自身がNTTデータには中途採用で入社したことを紹介し、この組織がNTTデータの中では既存の資産、人材、方法に関わりなく運用されている実験的な特区であることを紹介。逆に言えば、NTTデータの中ではクラウドネイティブがまだ実験的な手法であることが垣間見えたとも言える。

組織の紹介。実験的な特区であることが注目ポイント

利用しているツールやプラットフォームもパブリッククラウドやオープンソースが目立つように、顧客向けシステム構築の中でクラウドネイティブを意識しているグループと言えるだろう。

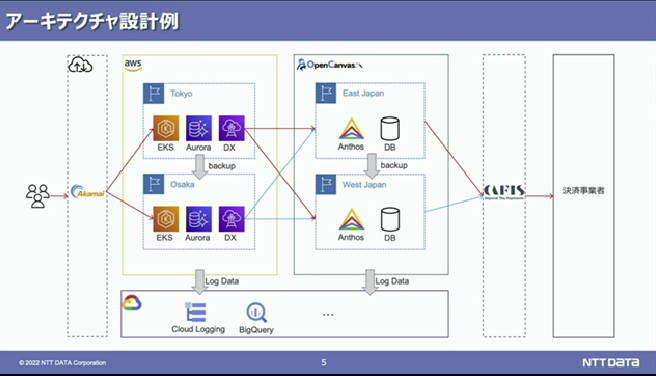

一例として紹介されたアーキテクチャ。AWSとGCP、自社クラウドのハイブリッド

ただアーキテクチャとして提示された例は1例でしかなく、AWS側はAuroraを使ったActive-Standby構成、NTTデータが提供するパブリッククラウドであるOpen Canvasの例もGCPがオンプレとのハイブリッドで提供するKubernetesのプラットフォームであるAnthosを置き、ロギングはGCPのCloud LoggingとBigQueryを使うというパターンに限定して解説を行っているのが残念だ。

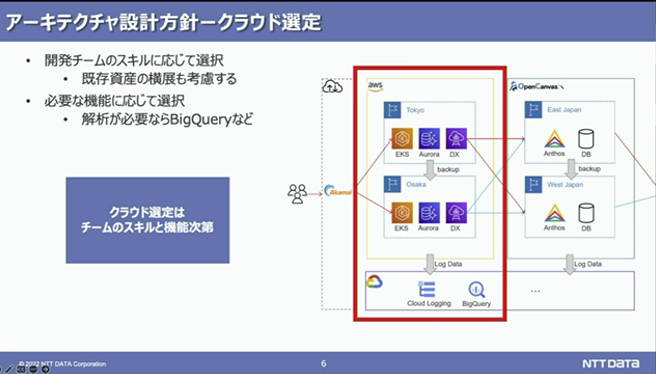

クラウド選定のポイントはチームのスキルと機能次第

ここからクラウド選定基準、ハイブリッドクラウドの必要性、マルチリージョンの要否について解説を行っているが、どれも「要件次第」という非常に曖昧な選定基準の提示しかされていない点に、多少の物足りなさを感じた。

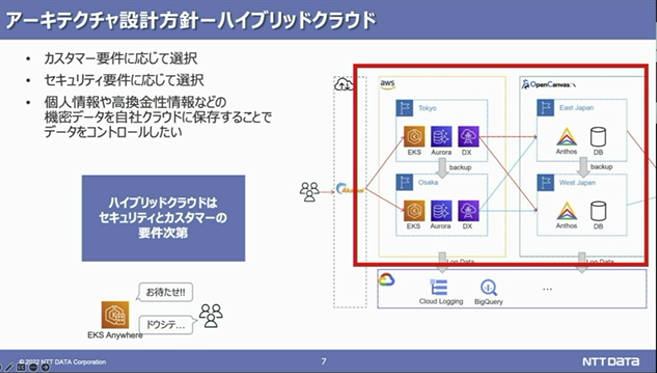

ハイブリッドにするかどうかはデータの内容とセキュリティ要件次第

ここでもカスタマー要件、セキュリティ要件によってハイブリッドにする必要があるかどうかを判断するとしている。この例ではロギングは無条件でGCP側に振り分けられているが、どのようなログであればパブリッククラウドに出せるのか、オンプレミスで保持しなければいけないログはないのか、などの要点については触れられておらず、掘り下げが浅く感じた。

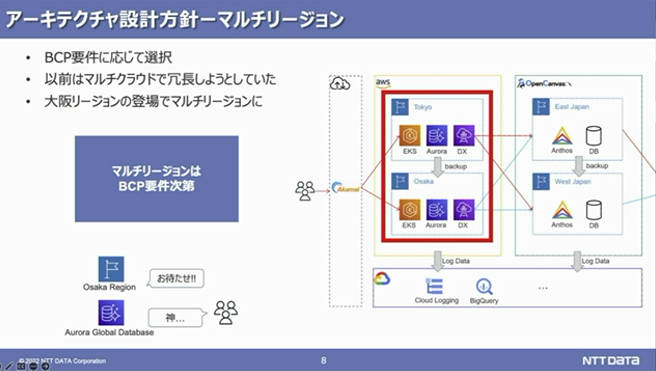

マルチリージョンはBCP要件によって決まる

マルチリージョンを使うかどうかもBCP(事業継続性)の要件によって決まるとして説明しているが、冗長性のために複数のパブリッククラウドを使うマルチクラウドではなく、同一パブリッククラウドの複数リージョンを使うことについては、この場合はAWSのAuroraが複数のリージョンで使えるようになったからマルチリージョンになったとしか説明されておらず、マルチクラウドとマルチリージョンの利点と欠点についても整理されていないのが非常に残念だ。

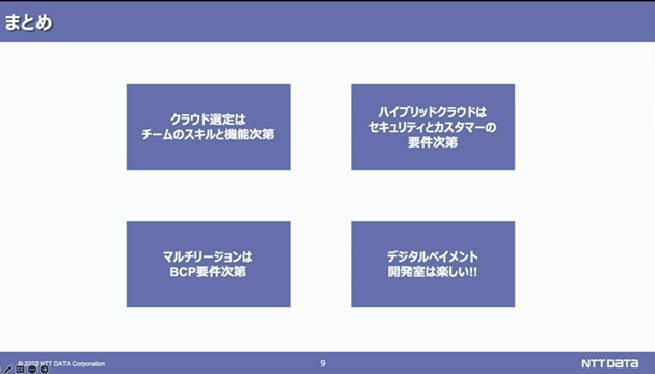

まとめもすべてが「要件次第」という結論に

総論としてNTTデータの中で実験としてクラウドネイティブを目指す組織に属している割には、パブリッククラウドとハイブリッドクラウドのユースケースについての深い考察や実体験に基づいた設計時の要点、運用時のヒントなどについて解説が足りないように感じた。「アーキテクチャ設計とその構築」というタイトルに相応しい内容を期待したい。

Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.