本連載「松岡功の『今週の明言』」では毎週、ICT業界のキーパーソンたちが記者会見やイベントなどで明言した言葉を幾つか取り上げ、その意味や背景などを解説している。

今回は、ミロ・ジャパン 代表執行役社長の五十嵐光喜氏と、KPMGコンサルティング 執行役員 テクノロジー・トランスフォーメーション・マネジメントユニット統括 パートナーの尹 暢模 氏の「明言」を紹介する。

「優れた会社はイノベーションを起こす環境を社員一人一人に提供している」

(ミロ・ジャパン 代表執行役社長の五十嵐光喜氏)

ミロ・ジャパン 代表執行役社長の五十嵐光喜氏

米Miroの日本法人ミロ・ジャパンは先頃、ビジネス戦略およびサービスの機能強化について記者説明会を開いた。五十嵐氏の冒頭の発言はその会見で、企業においてイノベーションを起こし続けるための要件について述べたものである。

会見の内容については関連記事をご覧いただくとして、ここでは五十嵐氏の冒頭の発言に注目したい。

同社は主力のクラウドサービス「Miro」について、「メンバーが分散して作業を行うチームに、アイデアやイノベーションを視覚的に示す無限のキャンバスを提供するコラボレーション用ビジュアルワークスペース。ユーザー同士がコラボレーションを行い、積極的に参加したくなるようなワークショップやミーティングを開催したり、製品をデザインしたり、アイデアのブレーンストーミングを行うことを目的としたプラットフォーム」と説明している。特に一言で強調しているのが、「イノベーションのためのビジュアルワークスペース」だ。

五十嵐氏は会見で「イノベーション」について、ボストンコンサルティンググループ(BCG)の分析による「イノベーションカンパニーのグローバルトップ10」を示し、「この10社のうち7社がMiroを使ってイノベーションを起こし続けている」と胸を張った(図1)。

(図1)BCGの分析による「イノベーションカンパニーのグローバルトップ10」(出典:ミロ・ジャパンの会見資料)

その上で、「イノベーションを起こし続けている会社は、社員の中からイノベーションが生まれてくるのを待つのではなく、イノベーションを起こす環境を社員一人一人に提供することに非常に力を入れている。その環境というのは、デジタルツールだけでなく、組織や文化など多様なところを指すが、共通してベースにあるのは人に積極的に投資していることだ」との認識を示した。冒頭の発言はこのコメントから抜粋したものである。

さらに同氏は、「日本の企業がかつて世界を席巻していた頃は、『ワイガヤ』という言葉に象徴されるように、会議でも出席者全員が自分の考えや意見を出し合いながら議論を進めていた。ところが、その後、世界のビジネススピードがどんどん速くなるにつれて日本企業は競争力を徐々に失ってしまい、元気のなさが、会議でも発言しない人がいるような議論の乏しいものになって表れた。さらにコロナ禍によってリモートワークなど働き方に変化が起こり、ワイガヤの環境作りが難しくなった。Miroはそうした環境作りをデジタルによって実現し、ワイガヤによるイノベーションを日本企業に再びもたらそうというものだ」と説明した。

「ワイガヤ」については五十嵐氏が以前から好んでする話で、とりわけ日本企業にMiroを説明する上では効果的だ。ご本人もその手応えがあるようで、今回の会見でも力説していた。

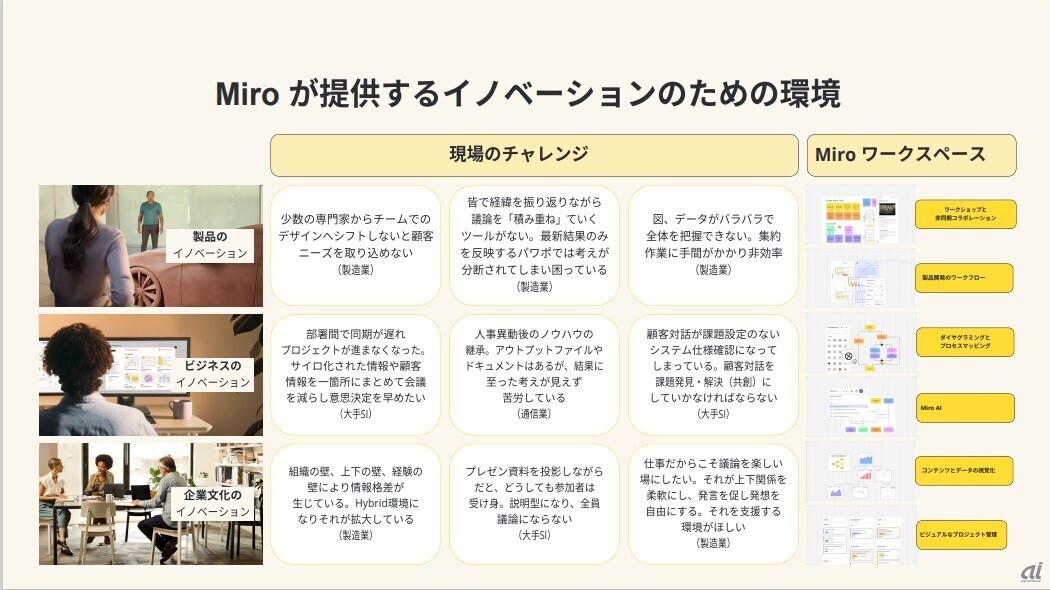

筆者がMiroについて注目しているのは、生成AIとの相性が非常に良いのではないかということだ。図2は、Miroが提供するイノベーションの例を示したもので、これらのチャレンジを右に記されているMiroの主要な6つの機能で実現していくとしている。

(図2)Miroが提供するイノベーションの例(出典:ミロ・ジャパンの会見資料)

その機能の1つに「Miro AI」があるが、同社ではこの最新機能として生成AIサービス「Miroアシスト」を提供し始めた。Miroアシストは、Miroのワークスペース上でのディスカッションに有能な「知恵袋」となる社員が加わったようなイメージだ。こうしたツールを使いこなすことが、今の日本企業に強く求められているのではないだろうか。

日本の経営層の先端技術への投資に対する理解はグローバルと比べて低い」

(KPMGコンサルティング 執行役員 テクノロジー・トランスフォーメーション・マネジメントユニット統括 パートナーの尹 暢模 氏)

KPMGコンサルティング(以下、KPMG)は先頃、「KPMG グローバルテクノロジーレポート 2023」(日本語版)を発表し、その内容について記者説明会を開いた。冒頭の発言はその会見で説明役を担った尹 暢模(ユン チャンモ)氏が、日本の経営層の先端技術への投資に対する理解について述べたものである。

同レポートは、KPMGがこれまで20年以上にわたって最高情報責任者(CIO)とテクノロジーリーダーを対象に実施してきた「CIO調査」の内容を発展させ、世界16カ国、9つの業界の大手企業の上級管理職者2100人(うち日本は100人)を対象に実施した調査と、7人の上級レベルのテクノロジーリーダーと専門家へのインタビュー内容をまとめたものだ。

その概要については発表資料をご覧いただくとして、ここでは尹氏の冒頭の発言に注目したい。

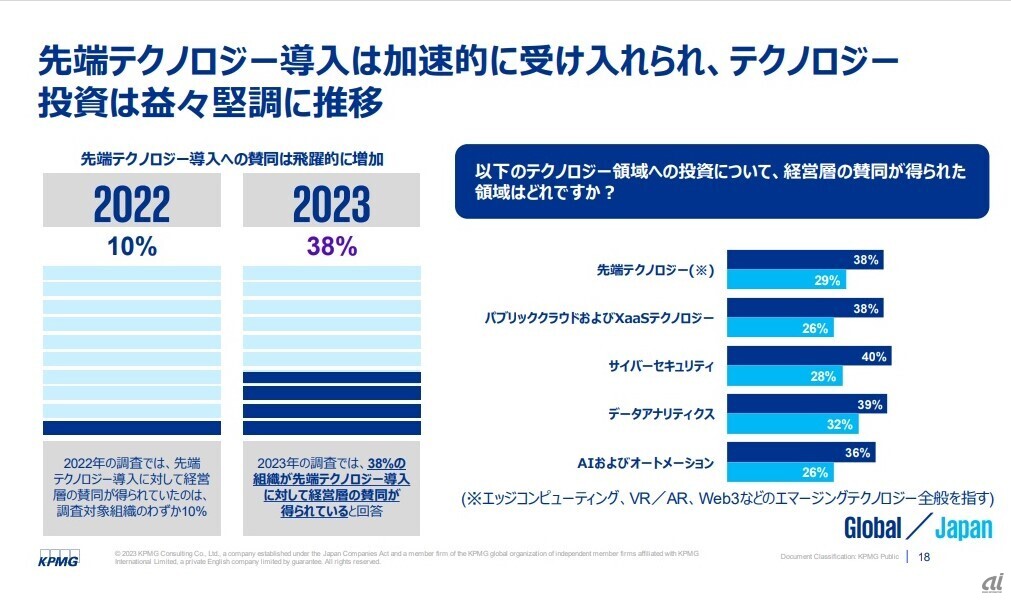

筆者が同レポートの中で特に注目したのは、経営層の先端テクノロジーへの投資に対する理解について調査した結果を示した図3だ。

(図3)経営層の先端テクノロジーへの投資に対する理解についての調査結果(出典:KPMGコンサルティングの会見資料)

図3の左のグラフは、理解(賛同)を得られた割合が2022年では10%だったものの、2023年には38%にアップしたことを表している。ただ、この結果はグローバルでの調査によるものだ。興味深いのは右側のグラフで、グローバルと日本の経営層の賛同が得られたテクノロジー領域を示している。これを見ると、どのテクノロジーについてもグローバルと日本を比べると、日本が低いことが分かる。

尹氏はこのギャップについて、「なぜ、こうした差が出てきているのか、理由は正直なところ分からない。ただ、この差から推察されるのは、日本の経営層はグローバルよりもデジタル活用への理解度が低いのではないかということだ」との見方を示した。

この差を大きいと見るか、たいした差ではないと見るか、人によって見方が分かれるかもしれないが、筆者は結構大きな差があると感じた。そう捉えて危機感を持って臨むことが大事なのではないだろうか。

ZDNET Japan 記事を毎朝メールでまとめ読み(登録無料)