企業が生成AIを導入する際の競争優位性はどこにあるのか。ITRのアナリスト舘野氏は、同社の生成AIの動向に関する調査結果を踏まえながらRAG導入の落とし穴、生成AIガイドライン導入のチェックポイントなどを解説した。

各社の生成AI調査から見えてくるもの

生成AIの企業導入状況について、様々な調査結果が発表されている。その多くはグローバルの調査会社、コンサルティングファーム、AI関連ベンダーによるものであるが、日本企業の動向に焦点を当てた分析も散見される。これらの調査から、生成AIの導入や活用に関する動向や課題が徐々に明らかになりつつある。

日本企業の生成AIに対する姿勢には大きな変化が見られず、多くは既存ビジネスにおける競争優位性の確保を主な目的としている。しかし、その成果には二極化の兆しが見られる。期待を大きく上回る成果を上げた企業群と、やや期待を下回る結果に留まった企業群が存在しているのである。各社の調査から共通して見えてくるのは、以下のような課題だ。

- 導入後の効果が当初の期待値に届いていない

- 人材・スキル面での不足

- 社内ルールの未整備

- 経営層と従業員間の活用認識のギャップ

2024年前半の段階では、多くの企業にとって生成AIの「本格活用はまだこれから」という状況だった。こうした傾向は、過去のデジタルトランスフォーメーション(DX)に関する調査結果とほぼ同じ傾向を示しているといえる。

筆者としては、こうした調査結果を通じて生成AIの導入に関する実践の指針がなかなか見えてこないという印象を持っている。その理由は、現状の多くの調査において「生成AI導入・活用」の定義が曖昧でその範囲が多岐にわたるだ。生成AI活用といっても、そのレベルはさまざまだ。たとえば、ChatGPTなどのチャット利用、Microsoft Copilotなどの生産性向上ツールの活用、RAG (Retrieval Augmented Generation)による自社独自のデータ活用、さらには独自のLLMの開発まで、導入レベルの違いが明確に区別されていない。また、日本企業と欧米企業の比較においても、「日本は導入に前向き」というものから、「日本企業は欧米に比べて慎重」というものまで調査によって結果にばらつきがあり、一貫した傾向を見出しづらい。

このような中で、国内IT市場に特化した調査を行うITR(アイ・ティ・アール)の生成AIに関するレポート『ITR White Paper:生成AIの真価を引き出すアプリケーション戦略』は、国内企業の導入活用状況や課題により深く踏み込んだ内容となっている点で注目に値する。同社のアナリストである舘野真人氏は、調査の背景を以下のように語っている。

「生成AIは予想以上にユーザー企業に大きなインパクトを与えており、ITRの30年の調査経験の中で、これほど短期間で投資意欲が高まったテクノロジーは初めて。1000社規模の企業IT担当者へのアンケートでは、多くの企業が活用に前向きな姿勢を示していることが判明しました」

昨年以降、ITRには多くの企業からLLM(大規模言語モデル)の選択に関する質問が寄せられたものの、業務プロセスへの具体的な適用アプローチに対する関心が薄かったこともこの調査の理由だという。

「重要なのは、生成AIを業務にどのように組み込むかを検討することです。本レポートでは、実際の業務プロセスへの生成AIの統合方法を体系的に整理し、提示することにより、単にLLMの選択にとどまらず、より包括的な視点で生成AI活用に役立てたいと考えました」と舘野氏は説明している。

生成AI導入の期待と現実のギャップ、その理由は?

ITRが2024年1月に実施した調査によると、生成AIに対する企業の期待は非常に高く、回答企業の約3分の2が「有望である」と回答している。特に役員・事業部長クラスでは、33%が「極めて有望であり、すぐにでも全社的な活用を始めるべき」と回答しており、経営層の高い関心が伺える。

図1 出典:ITR 「ITR White Paper:生成AIの真価を引き出すアプリケーション戦略」 [画像クリックで拡大]

しかし、その効果の実感については、「期待どおり(あるいはそれ以上)の効果があがっている」と回答した企業は30%前後にとどまっている。舘野氏は、この結果について次のように分析している。

「期待が高い一方で、その効果を十分に引き出せていない企業が多い。これは、生成AIの特性を十分に理解せずに導入を進めてしまったり、既存の業務プロセスとの連携が不十分であったりするケースが多いためだと考えられます。また、AIリスクへの懸念から活用範囲を過度に制限してしまい、本来の効果を得られていないケースもあるでしょう」

図2 出典:ITR 「ITR White Paper:生成AIの真価を引き出すアプリケーション戦略」 [画像クリックで拡大]

生成AIの活用の4つのレベルと目的

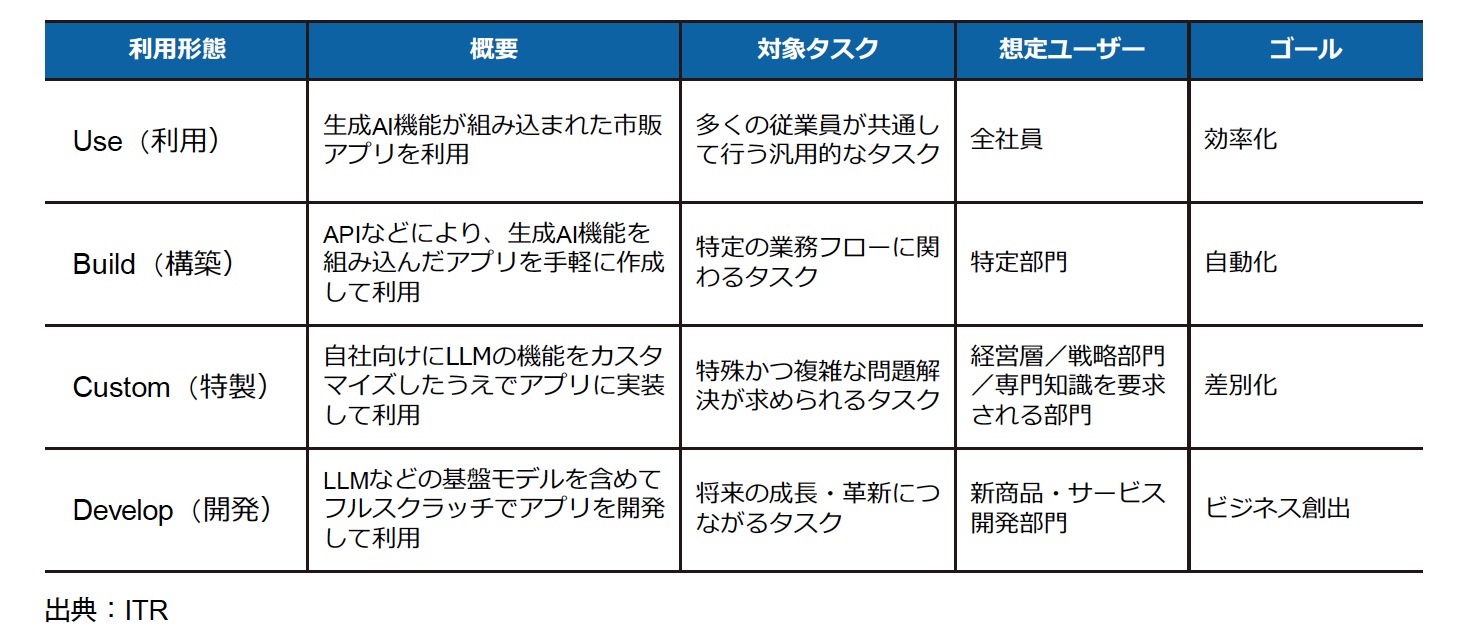

では、生成AIの導入・活用と目的をどのように設定すべきなのか。本レポートでは、企業が生成AIの利用形態を、「Use(利用)」「Build(構築)」「Custom(特製)」「Develop(開発)」という4つのアプローチを段階的に定義している。

その上で、同レポートでは、生成AIの導入においては、技術の急速な進化を考慮し、「Custom」や「Develop」といった高度で工数を要するアプローチよりも、まずは「Use」や「Build」のような短期間・低コストで実現可能な手段から検討することを推奨している。最近では、以前は高度なカスタマイズが必要だった機能もAPIで簡単に実装できるようになってきている。基盤モデルの利点を活かすためにも、導入時はできるだけシンプルな構成を目指すべきと提言している。

舘野氏は、「これらのアプローチは、企業の戦略や目的に応じて適切に選択し、組み合わせていく必要があります。重要なのは、自社の状況を的確に把握し、段階的にアプローチを進化させていくことです」と強調する。

RAGの落とし穴に注意、リスクはハルシネーション以上

LLMの進化は日進月歩であり、マルチモデルの導入も進んでいる。このような企業の生成AI導入において、競争優位性の条件はどこにあるのか。スイッチングコストが低下する場合、LLMの選択よりも独自のデータ基盤が重要になると考えられる。特に、カスタムアプローチにおいて重要となるRAGの活用が鍵を握るのではないか。これについて尋ねたところ、「RAGについては慎重な見方をしている」という回答が返ってきた。

「問題は、使用するデータがきちんと査読や検証を経たものであるかどうかです。RAGでは、社内データを優先させるため、その信憑性の判別が難しくなります。LLMのハルシネーションであれば、ヒヤリハットが働き注意を促すことができますが、RAGに低品質のデータが蓄積されてしまうと思わぬトラブルにつながります」と舘野氏は警告する。

「生成AIにデータを活用する前に、そのデータ自体の品質や作成プロセスを見直す必要があります。これは単なるデータ管理の問題ではなく、組織全体のコンテンツ作成や管理方法を見直すきっかけにもなるかもしれません」と舘野氏は指摘する。

さらに、舘野氏はデータ基盤の重要性についてもこう述べる。

「生成AIでは非定型のデータも活用できるため、混沌とした状態で蓄積されることがあります。しかし、それを従来のファイルサーバーに保存し、エンタープライズサーチのように検索する方法では、十分なパフォーマンスは期待できません。整備されたデータ基盤が必要不可欠です。データの収集、クレンジング、構造化、更新といった一連のプロセスを効率的に管理できる基盤があってこそ、RAGの真価を発揮できます」

ガイドラインは細部よりもまず大筋を示せ

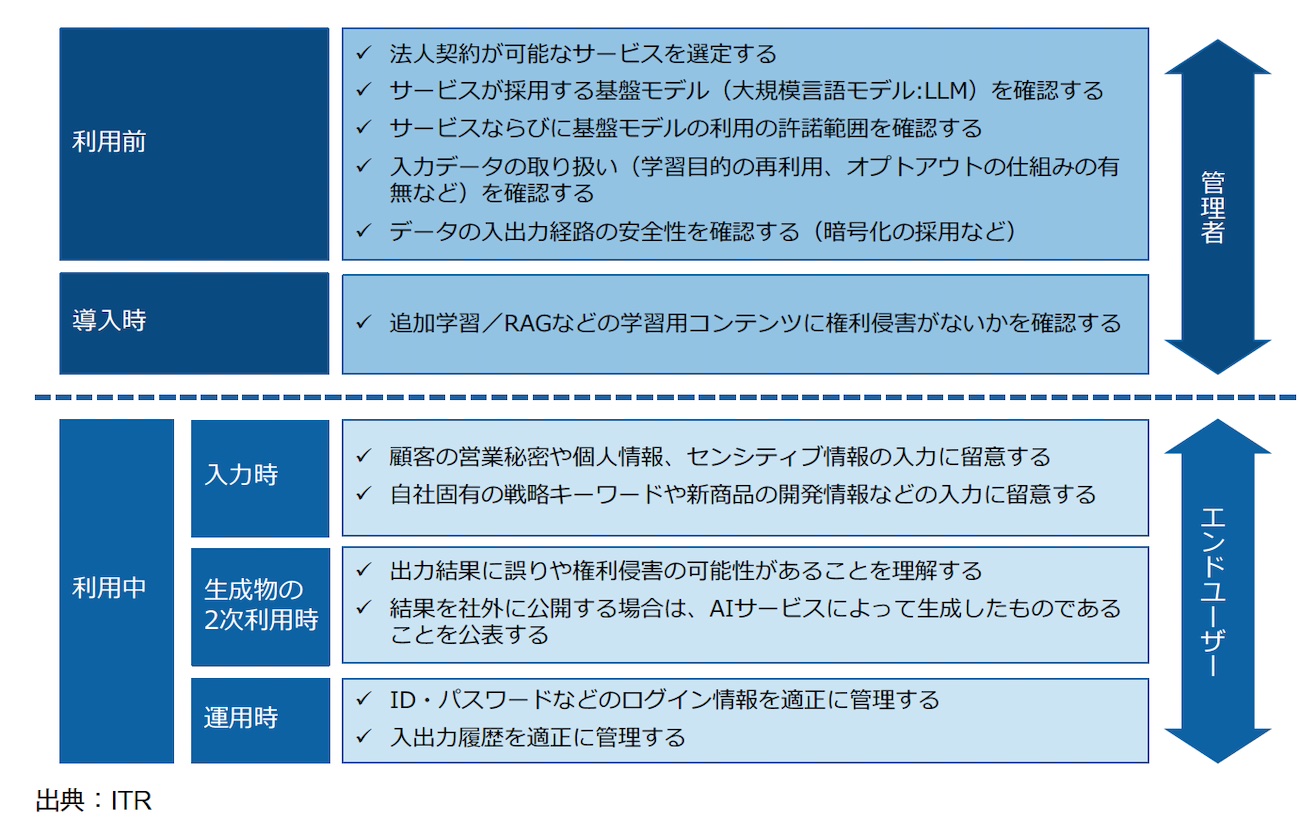

生成AIサービスは、一般的にプロンプトを入力することで情報やコンテンツが成果物として出力される。また、RAGやファインチューニングなど、自社データを活用したカスタマイズも行われることがある。したがって、情報漏洩に関する懸念は広く共有されているが、「機密性」に関わるもの以外にも想定すべきリスクが存在する。生成AIの活用に伴うリスクに対応するためには、組織として包括的なAIガバナンス体制の構築が不可欠である。ITRのレポートでは、生成AIのガイドライン策定に関する具体的なチェックリストが示されている。

「これらのチェックポイントは、生成AIの利用におけるリスクを最小限に抑えるための基本的な指針となります。しかし、各企業の事業内容や組織文化、リスク許容度は異なります。そのため、これらのポイントを参考にしつつ、自社の特性に合わせたカスタマイズを行うことが重要です。また、ガイドラインの実効性を高めるためには、従業員への周知徹底と教育も欠かせません」と舘野氏は説明している。

ガイドラインの重要性は多くの企業が認識している。実際、ITRが今年の1月に行った調査では、策定が完了している企業が36%、準備段階が34%で、7割の企業が取り組んでいるという結果であった。

しかし、いざガイドラインを運用する際には試行錯誤の段階にある。筆者が取材した中でも、「利用に際して上司の許可や承認のルールが未確定」「顧客データの扱いやプライバシーが不安」「生成されたコンテンツの権利や納品物への扱いが心配」といった声が聞かれた。こうした課題に対応するルールの検討に時間がガイドラインの策定が遅れている企業も多い。舘野氏は以下のようにアドバイスする。

「細部が確定するまで待つのではなく、まずは大筋のガイドラインを作り業務現場に下ろすことが重要です。その上で、各企業の事業内容や組織文化、リスク許容度は異なります。自社の特性に合わせたカスタマイズを行うことです」

また、AIガバナンスガイドラインの策定にあたっては、既に公開されている先行事例を参考にすることが有効だと舘野氏は指摘する。東京都の「文章生成AI利活用ガイドライン」や日本ディープラーニング協会(JDLA)の「生成AIの利用ガイドライン」は、AIガバナンスの基本的な枠組みを理解する上で参考になると舘野氏は薦める。

生成AIの活用は、企業にとって大きな可能性を秘めている一方で、適切な戦略とガバナンスなしには十分な効果を得ることは難しい。舘野氏は最後に次のようにまとめた。

「生成AIの真価を引き出すためには、単なる業務効率化のツールとしてではなく、より戦略的な領域での活用を視野に入れたアプローチが必要です。同時に、AIリスクに対する適切な対応も欠かせません。Use、Build、Custom、Developという4つのアプローチを段階的に検討しながら、自社の状況に合わせた最適な活用方法を模索していくことが、今後の企業の競争力を左右する重要な要素となる」

Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.