今や多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組み、新しいビジネスを創造する動きも広まりつつある。本連載では、ビジネスにおけるテクノロジー活用の担い手として期待されるIT部門の現状と将来の展望について考察する。

第1回では、DX組織の人材の内訳やIT部門とDXの係りについて解説した。第2回では、「IT部門がDXの新組織で主役となっている」ケースの要因を深堀し、第3回では、逆に「IT部門がDXの新組織で主役となれていない」ケースでの要因(課題)を分析した。

第3回の後半で触れたが、ビジネスサイドはスピード感を重視し、優位性を早く手にしたいと考えるため、DXの会議では彼らにIT部門から「先行者メリット」の一言を提示することが重要である。最終となる第4回(本稿)では、確実にDX案件をカットオーバーさせ、「IT部門がDXの新組織で主役となるために必要なこと」を分析する。

図12.確実にDX案件をカットオーバーさせ、「IT部門がDXの新組織で主役となるために必要なこと」(出典:サイバー研究所、2022年5月)

「IT部門がDXの新組織で主役となるために必要なこと」をまとめると、図12のようになる。一つずつ解説しよう。

1.「DXとは何か?」という定義を気にするな。結果として当初のDXとは異なるビジネスモデルで着地することもある

これは、DXビジネスの取り組みが本格化した2020年以降のこの2年間において、コンサルティングファームがDXビジネスに取り組む企業から獲得したDX案件が、「DXの定義があいまいでコンサルタント泣かせ」であった点である。経済産業省の定義が少なく、例えば経済産業省のITの案件や、官公庁(例えば、デジタル庁)がDX案件で実装した話を聞かない。

つまり、従来のコンサルタントであれば、規定やガイドラインなどの定義をそしゃくしてビジネスへ結び付けていたが、DXに関しては、ビジネス化のために必要となる文書や規定が少ないことから始まってしまっている。そのため今後(2022年5月以降)の案件に対しては、毎回「DXの定義」を注意することよりも、DXの定義を気にしないで、その先にあるビジネスサイドの要求を良く聞き、カットオーバーの期日を守ることが必要となる。

2.既存のデータを利用するのであれば、IT部門/情報システム子会社を最初から組織に入れる

DX案件でIT部門に声がかかる時期は、ビジネスサイドが既存のITのデータの移行、または認証/認可の継承などを要求した際だ。この時期に既存のデータが必要となり、IT部門に声がかかる。

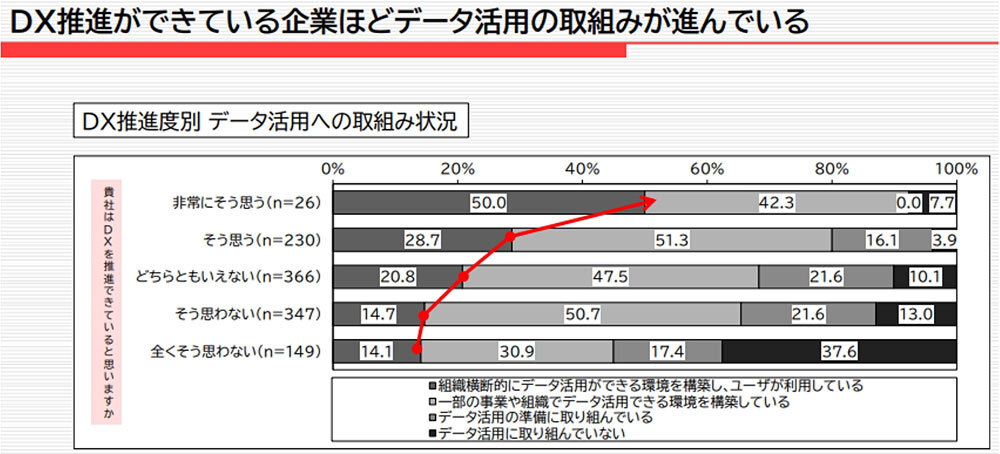

図13.DXが推進できている企業ほどデータ活用の取組が進んでいる(出典:日本情報システムユーザー協会「IT動向調査」より抜粋、2022年4月)

実際に日本情報システムユーザー協会(JUAS)の調査(図13参照)では、「DXを推進できていると思いますか?」との質問に対し、「組織を横断的にデータ活用ができる環境を構築し、ユーザーが利用している」という回答(割合)を調べている。「非常にそう思う」と回答した企業は50%に上り、「組織を横断的にデータ活用」こそが、DXの推進で鍵になると感じる。逆に、「組織を横断できない、データが密室化」(本連載第2回の図5を参照)をしている企業では、「DXを推進できていない」と判断している。

これは、第2回で示した「出島」の組織でも同じことが言える。DXの出島は、元々は密室状態であるが、DXでは出島をオープンにし、「データの可視化」をしていくことがDXへの推進となる。

3.新規で設立したDX新会社(新組織)と、既存のIT組織が競争。カニバリゼーションは想定内と思え。IT組織も姿を変えて来た

DXビジネスの取り組みが本格化した2020年以降のこの2年間に、何かしらの組織や新会社を設立した企業が多い。その企業では、DXという使命の有無や濃淡があるにしろ、デジタルを有効活用し、外部の転職者を受け入れる点では、既存のIT部門や情報システム子会社とカニバリゼーション(以降カニバリ)が発生するのは必至であった。

実は、このカニバリが過去にもあった。情報システム子会社が1社目(事務センター/データセンター運営会社)、2社目(物販専門会社)、3社目(受託開発会社)設立された際にも、同じ議論がなされていたのだ。3社で共通するビジネスがあり、そこはお互いに譲れなかった。

現在のDXでも、IT部門と組織・新会社を設立した企業との間でカニバリがある。IT部門にとって社内IT基盤などは「聖域」であるが、DXでもカニバリは想定内である。それ故に、DX時代のカニバリが起きる際には、「撤退の議論」を準備しておきたい。

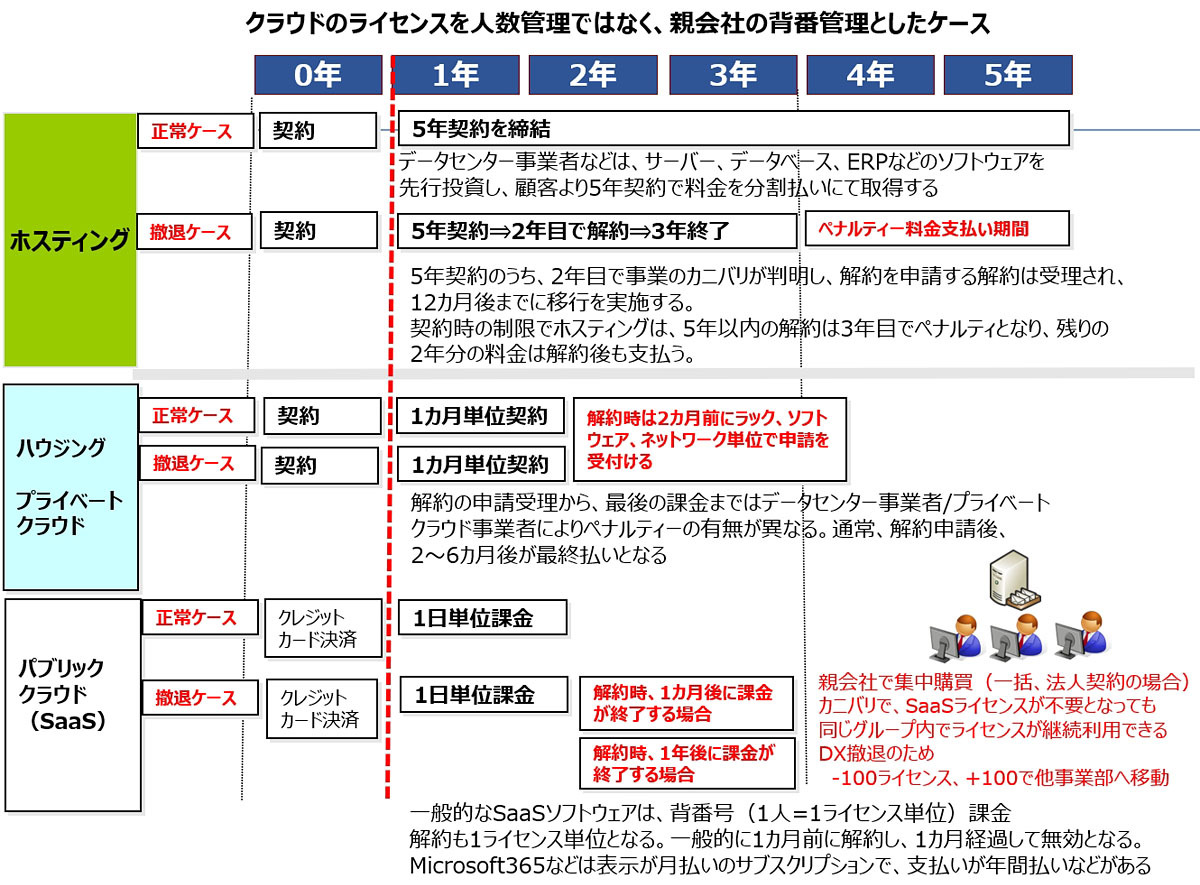

図14.DXでカニバリゼーションが発生し、1社が事業を撤退(縮小)する際のライセンスの解約(出典:サイバー研究所、2022年5月)

図14.DXでカニバリゼーションが発生し、1社が事業を撤退(縮小)する際のライセンスの解約(出典:サイバー研究所、2022年5月)※クリックすると拡大画像が見られます

図14では、IT資産の解約パターンを3つに分けて解説している。なお、事業者によって解約時の返金方法(約款)が異なるので、全ての事業者を網羅したわけではない。

ホスティング

汎用機などデータセンター事業者側が、その契約企業向けに資産を先行調達し、負債を契約者より肩代わりする。図14の例は5年契約なので、契約者は5年分割払いが可能である。ホスティング事業者により異なるが、正常解約のケースは、2年前に事前申告する場合で、3年到達前(2年11カ月目まで)に申告すれば、きっかり5年の支払いで最終払いとなる。通常は3年目に、次回の5年分のホスティング延長の有無などの契約が締結される。

ハウジング/プライベートクラウド

サーバーラックやネットワークの契約を中心とし、Linux機やストレージなども対象となる契約。1カ月単位の契約が主流で、最近では仮想化環境のため、「撤退=機器の撤去」ではなく、設定の削除になる場合がある。

パブリッククラウド(Software as a Service)

ソフトウェアの1日課金(月次課金や年間課金も)が多い。解約後の残金の支払いは、事業者により異なる。年間課金の場合で1カ月目での解約申請は、おおよそ11カ月間にわたり使っていないライセンスの支払いが残るため、撤退の議論を早めにする。また、図14の「親会社の集中購買」に切り替える。この場合、「ライセンス=背番号管理」となるため、解約せず背番号管理として、親会社(グループ企業)に背番号を移動する。その移動した背番号を継続利用するように、集中購買を親会社が実施する(年間払いで割安の契約で効果が発揮される)。

4.結果として、「パブリッククラウドを使ったか?」と思え。DXのゴールはクラウドを使うことではない

最後は、デジタルトランスフォーメーションの「デジタル」として、「デジタル」「データ収集」「クラウド」を使わなければ、DXと呼べない“神話(伝説)”をどう考えるかだ。結論から言えば、必ず以下の表2のような最新のテクノロジーを駆使する必要はない。結果として、(例えばコンテナー)オンプレミスのシステムを作ったとしても、それは「DXのシステム」である。

表2では、これまでのDXにも関連するテクノロジーを並べて比較している。デジタル技術として既に、幾つか利用している企業もあるだろう。その利用は、「DX」と呼ばれる前からの場合がほとんどである。

表2.DXで利用したいテクノロジーのチェックリスト(出典:サイバー研究所、2022年5月)

表2.DXで利用したいテクノロジーのチェックリスト(出典:サイバー研究所、2022年5月)※クリックすると拡大画像が見られます

前述のように、最新のテクノロジーを組み合わせて利用することが、DXのゴールではない。よって、表2の年代を参照し発表済みのテクノロジーを複数選択して、新しいビジネスモデルを発掘できる。この表2をチェックリストとして利用されたい。

最終の第4回では、「IT部門がDXの新組織で主役となるために必要なこと」として、4つのキーワードを解説した。第1、2、3回において2022年5月現在のDXの現状を分析したが、本連載の読者のIT部門やビジネスサイドには、数年単位で訪れる予算を取りやすい時期がこのDXであると考えていただきたい。ぜひこの機会を利用して、組織改革や事業の集約/撤退の議論を関係者の間で会話され、IT部門を交えて「デジタルな企業」を誕生させてほしい。

- 執筆:石橋正彦

- 日本ユニシス(現BIPROGY)では金融SE、ベリングポイント(現PwC)にて監査などを担当。Gartnerでは11年にわたり、セキュリティ分野のアナリストを手掛け、丸紅ITソリューションズ、ディルバートでは、アドバイザリーやコンサルティングを担当する。日本情報システムユーザー協会(JUAS)、サイバー研究所にて、BCP/DRを担当し、17年に渡りIT部門向けの提言などを行っている。百済(くだら)など、日本語起源の調査が趣味、ITもまずは歴史から入る。

情報システム子会社の「自給自足論」を提唱し、親の予算を使うだけではなく、時には子会社側で利潤を出し「親から仕送りを受けない」、親を乗り越えるビジネスモデルを必要としている(「セキュリティ・ビジネス・モデルとは(後編)」、Dirbato公式 note)

ZDNet Japan 記事を毎朝メールでまとめ読み(登録無料)