梗概

現代社会は多くのものがソフトウェアで成り立っており、絶えず変化するニーズに応じられる柔軟でスピーディーな開発が求められています。その一方、何が正解(ゴール)なのかが分からない、という不確実性の時代でもあります。不確実性に対処するには「アジャイル開発」が最も有望ですが、その成功裏の実践には、従来の常識の解体と再構築が必要です。エンタープライズにおけるアジャイル開発の実践が待ったなしの状況の中、理論、課題、近年の動向も踏まえ、実例を交えながら幅広く解説します。

アジャイル開発の効果を高めるために

これまでの連載において、アジャイル開発の生い立ちや基本的な考え方(第1~3回)、従来型開発との対比において誤解されがちなポイント(第4〜5回)、メンバーの自己規律やリーダシップの在り方(第6〜7回)など、アジャイル開発のコアとなる方法論やマインドセットについて一通り見てきました。今回は、開発前にそもそも利害関係者を困らせている問題をいかに識別し開発へのインプットとするか、あるいは開発後にソリューションを維持・発展させていくためにいかに運用と連携していくかといった、開発の前後の活動も含めたライフサイクル全体の最適化について解説します。

なお、当初の予定では第8回で前述の活動全てを解説する予定でしたが、ボリュームの関係から前編と後編の2回に分け、前編で開発に入る前の問題識別とアイデア出し、後編で開発後の運用について解説します。

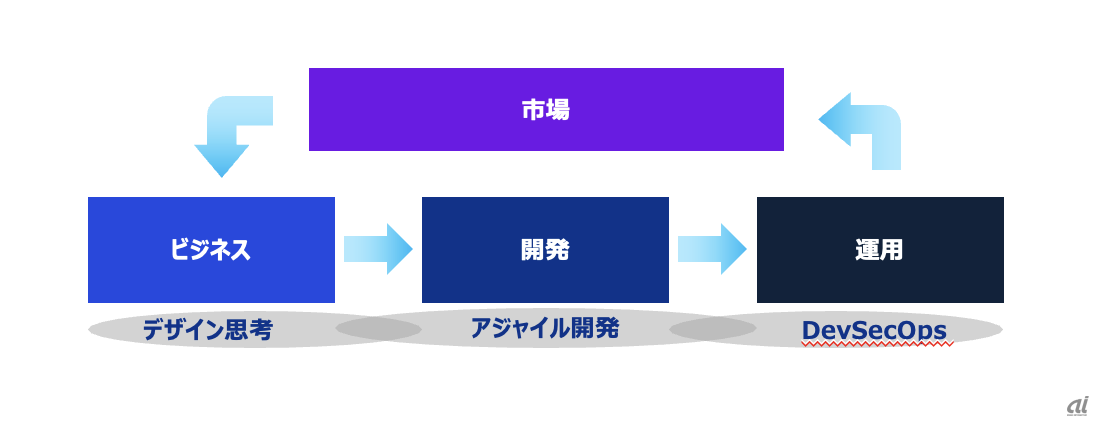

アジャイル開発を実践することで市場への適応力は格段に向上します。しかし、開発部分だけが向上しても、市場に対して素早く適合することが難しい場合があります。理由としては、開発の前段にあるビジネス面でのニーズの具体化と、開発後に実施するプロダクトの市場への提供を、従来の発想とスピード感で行っていては、結果としてニーズとのギャップが生じ、市場の変化にはついていけません。つまり、ビジネスとしての企画から開発、そして運用までを連続した流れで精度よく素早く実践していくことが重要です。

ビジネスの企画から開発、そして運用までの連続したアプローチの考えは、情報処理推進機構(IPA)が発行した「DX白書2023」でも紹介されており、開発の前段であるビジネス面でのニーズの具体化を素早く実施する手法として「デザイン思考」を、品質を高めながらリリース頻度も上げていく考えとして「DevSecOps」が挙げられています(図1)。もちろん、アジャイル開発の文脈の中でも、ニーズの具体化や運用の精度とスピードの向上はされていきますが、「デザイン思考」と「DevSecOps」の手法を併せて活用することで、アジャイル開発をさらに洗練させて実践することが可能となります。今回は特に開発に入る前のニーズを具現化する「デザイン思考」について説明していきます。

図1:ビジネス・開発・運用までの連続したアプローチ(情報処理推進機構「DX白書2023」を基にKPMG作成)

あらかじめお伝えしますと、デザイン思考は、プロダクトの造形をデザインする手法ではありません。デザインという言葉が誤解を生みがちですが、デザイン思考とはビジネスをデザインする、すなわちユーザーの困りごとの根底にある課題を把握し、その解消に合致するビジネスモデルを考え、必要なプロダクトのスコープを策定することです。ユーザーにプロダクトが渡った後の体験も想定し、必要なサービスをビジネスモデルに組み込みます。このように、ユーザー体験を中心としたビジネスをデザインするのに適した手法が、デザイン思考なのです。

また、デザイン思考で扱うユーザーは、BtoCのカスタマー(顧客)だけに限りません。BtoBtoCやBtoBといった企業間のビジネスにおいても、ユーザーの設定の仕方によってデザイン思考を適用することができます。例えば、ある企業の人事部の課題を解消する場合に、人事部が求人で募る外部の個人を対象にするのか、人事部が担当する社内の社員を相手にするのか、もしくは人事部内の担当者をターゲットにするかによってユーザーの設定を変えて適用することで、幅広く活用することができます。

躍進する世界と停滞する日本

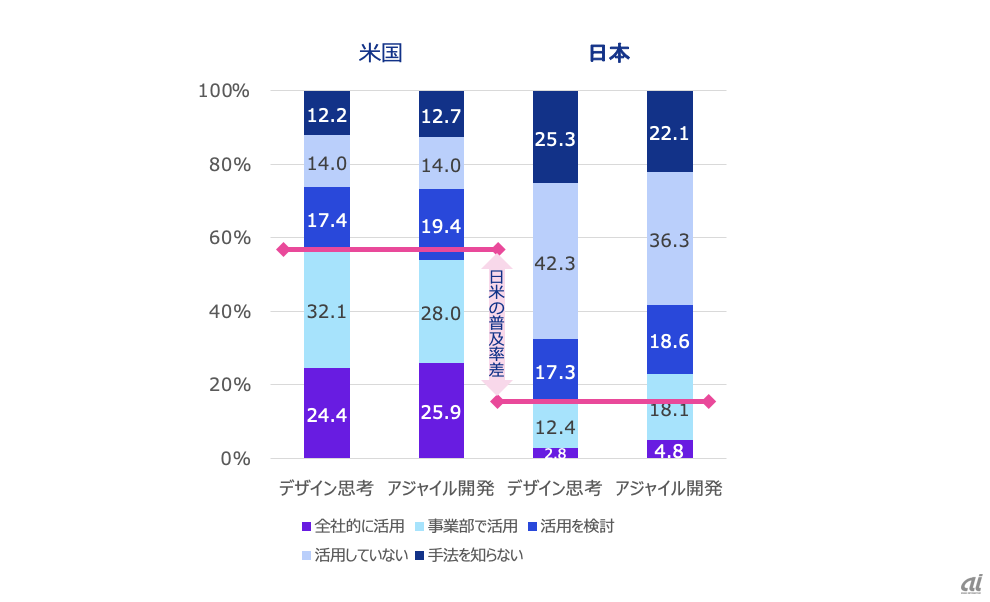

デザイン思考の本場であるスタンフォード大学のハッソ・プラットナー・デザイン研究所(通称「d.school」)においてデザイン思考のコーチングを学んだ吉成雄一郎博士から伺ったお話によると、「デザイン思考は、米国のシリコンバレーでIT関連に従事している者で知らない人はいないほど普及しており、イノベーションを生み出す土台(PCのOSのような存在)となっている」「スタートアップ企業のアイデアを評価する際には、必ずデザイン思考を用いた検討がなされたかが問われる」とのことです。また、「DX白書2023」でも、米国全土で6割近くの企業がデザイン思考を活用しており(図2より、「全社的に活用」と「事業部で活用」の割合を合計して換算)、加えて米国にいたっては、アジャイル開発以上にデザイン思考を活用する企業が多いといった報告があります。

図2:手法の活用状況(情報処理推進機構「DX白書2023」を基にKPMG作成)

一方で、日本でのデザイン思考の浸透度合いですが、図2でも示す通り国内企業での活用は15%程度にとどまっています。全社的に活用しているのは3%にも達していません。一時期はメディアなどで取り上げられる機会が多かったのですが、最近では話題になる機会も減り、検索キーワードの傾向を見ても、2005年ごろをピークに低迷が続いています。現在でもピーク時の半分程度の頻度しか検索に使われていません。それだけ、日本においては関心が薄く、年々検索件数のピークを指数関数的に更新している米国や世界の傾向とは異なる状況です。

日本のデザイン思考への関心が低い傾向について吉成博士は、日本企業の産業構造や企業文化によるところが大きいとの見解を示していました。海外の先進的な企業では、ユーザーが求めるもの・ユーザーへの配慮を優先した製品づくりである「マーケットイン」が主流です。さらに、ユーザーが本質的に求めるものをさらに探求し、ユーザーの想定する以上のものを実現して、イノベーションと呼ぶに相応しい新しい提供価値を見いだしています。

日本の産業界では、ユーザーを意識する必要性は認識しているものの、表面的な理解にとどまり、技術力を売りにした「プロダクトアウト」の考えがいまだ抜けきれていません。実際に、日本のメーカーが作る多くの製品は、目新しい機能はあるものの、必ずしも、ユーザーの困りごとをスムーズに解決し、新鮮な驚きを与える(デザイン思考で“ワオ(Wow)!の要素”と呼ばれる)ものではなかったり、直感的には理解しがたい、操作の手数を要する機能で、その手順を説明する重厚なマニュアルが付属していたりするというケースをよく目にすることでしょう。

結果として、性能や機能が同じでも、海外企業のプロダクトやサービスに比べて魅力なく映り、業績にも影響しています。日本の産業は「プロダクトアウト」の考えから根本的に脱却しない限り、今後も世界から取り残されることになるという危機感を認識すべきです。そして、この状況を打破するためにも、「マーケットイン」の考えを根付かせるための1つの方法として、デザイン思考の手法や考えを深く理解し、ユーザーを中心としたものづくりの手法を、表面的ではなく実務で実践できるようにしていく必要があるのです。

言語化されていないニーズを明らかにする

ユーザーのニーズを把握することについては、従来からの統計的な数字で状況を表したデータを利用したマーケティング手法だけでは十分ではありません。統計的なデータでは、個人の意見を丸めてしまい、個々の環境や状況が見えない一般化された情報になる傾向があります。このため、このようなデータを基にしたアイデアも特色のないものになりがちです。特にイノベーションと呼ばれるような画期的なアイデアを生み出す場合には、表層的な統計データを読み解くだけでは限界があるため、より洗練された手法を用いる必要があります。

イノベーションといった話題になると取り上げられることが多いのがSteve Jobs氏ですが、彼はデザイン思考の有識者と深い親交があり、その考えに影響を受けていたとされています。そして、同氏の言葉で有名なのが「People don't know what they want until you show it to them. That's why I never rely on market research」(人々は欲しいものを見せられるまで、自身が何を欲しているのか知らない。だから私はマーケットリサーチを行ったことがないのだ)です。もう少し時代を遡ると、似たようなことが、自動車会社Ford Motorの創設者Henry Ford氏の言葉にもあります。「If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses」(顧客に何が欲しいか聞いても、彼らはもっと早い馬が欲しいくらいしか言わない)。

2人の実績のある実業家の言葉の意味は、顧客に話を聞き、その言葉に従うだけでは、本当のユーザーニーズに合致した革新的なアイデアを生み出すには不十分ということです。もちろん、アンケートなどで利用者の不満などを収集することは、新しいアイデアを生み出す上で必要な要素の一つではあります。ただし、顧客の言葉をうのみにするだけでは不十分ということです。顧客の言葉や行動から、顧客が自身でも伝えきれていないことや自身でも気づいていない本質的な解決すべき事項を見いだすことが重要なのです。

このように、言葉では伝えきれていない事項を学術的な言葉では「暗黙知」と呼びます。暗黙知とは逆に、言葉(図なども含む)で説明ができている知識が「形式知」です。そして、この「暗黙知」から「形式知」にすることが、イノベーションの根源であると説いているのが野中郁次郎博士です。野中博士は、イノベーションに関連する論文を多数執筆していますが、博士らが提唱している「SECI(セキ)モデル」(図3)では、「暗黙知」と「形式知」を循環しながら、新たな知識を生成し、新たに得られた知識と他の知識を組み合わせることがイノベーションを生み出すことにつながるとしています。

図3:SECIモデル(「知識創造企業」 野中郁次郎と竹内弘高著、東洋経済新報社、1995を基にKPMG作成)

ただ、顧客の言語化されていないニーズを洗い出すこと、すなわち「暗黙知」を「形式知」に変えることは、並大抵のことではありません。なぜなら、顧客自身でも分かっていないので、顧客にいくら聞いても答えが出ないのです。把握するのが難しい暗黙知ですが、ユーザーを観察することで暗黙知を明確にしていこうとする一連の活動を、体系的に整理したのがデザイン思考です。デザイン思考を活用することで、暗黙知を形式知に変え、ユーザーの本質的なニーズを捉え、新しい提供価値を見出すことが可能になるのです。

デザイン思考が生まれた背景

デザイン思考という言葉の起源は諸説ありますが、近年になって言われ始めた言葉ではなく、古くは1960年代に概念が生まれたとする見方もあります。しかし、当初から現在のようにビジネスと結びつけて語られていたわけではなく、文字通りデザインに携わる人々(産業デザイナー、建築家、グラフィックデザイナーなど)により製品やサービスを設計する際に用いられていた方法論でした。彼らは、製品やサービスをデザインする際にユーザーの視点に立ってニーズを理解し、それに基づきプロトタイプを作成してテストを行い改善するという手法をとってきました。

1990年代頃から、ビジネスにおいてもデザイン思考の考え方が適用されるようになり、2005年にスタンフォード大学のd.schoolでデザイン思考の基本的理論やビジネスに応用する手法に関する教育プログラムが開始されたことなどから、ビジネスにおいても広く知られるようになったと考えられています。デザイン思考がビジネスにおいて適用されるに至った背景としては、市場のグローバル化、競争激化、技術革新によるユーザーニーズの多様化などにより、単にモノを作るだけでは売れる時代ではなくなり、ユーザーにとって本当に必要なものを提供する、つまりユーザーエクスペリエンスに重きを置いたサービス設計をすることが勝ち抜くために重要であると捉えられ始めたためであると考えます。

デザイン思考のプロセス

デザイン思考は、デザイナーの手法やツール類を活用したユーザー中心のアプローチで、ユーザーインサイト(ユーザー内のまだ顕在化されていない隠れた本音・本質)を得ることがその活動の主要な要素となっています。そして、ユーザーインサイトを得るためには、日本の製造業でもよく使われている三現主義にも当てはまり、ユーザーの「現場」でユーザーが使う「現物」をよく観察し、ユーザーの「現実」を把握した上でその本質や、奥底にあるものをひも解いていきます。実際にデザイン思考では、ユーザーをよく観察することから始まります。ユーザーが言葉にしていなくても、行動のちょっとした仕草や態度、表情など感情の変化を拾い上げます。加えて、ユーザーと同じ行動を実践し、ユーザーと同じ目線でなぜそのような仕草や態度をとったのかを探求していきます。

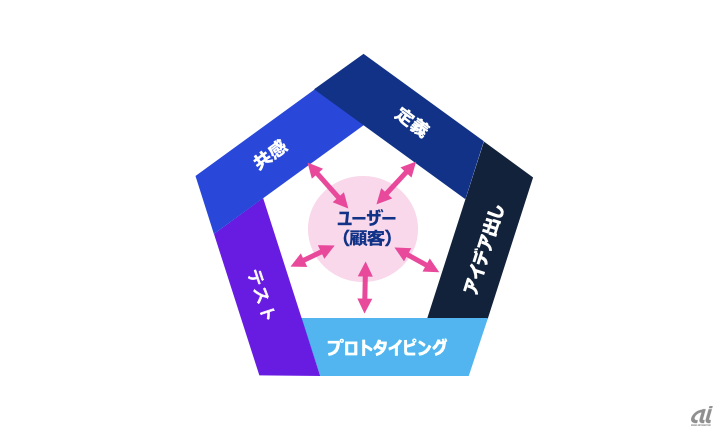

d.schoolが提唱するデザイン思考を実践するためのプロセスは、「共感」「定義」「アイデア出し」「プロトタイピング」「テスト」の5つに分かれており、必ずしもそれぞれのプロセスを順番に実行するのではなく、常にプロセス間を行き来してもよいとされています(図4)。特に共感のプロセスでユーザーのインサイトを得ることが大切です。それぞれのプロセスについては、ウェブや書籍などさまざまな媒体から情報を入手可能ですので、本稿では詳細な説明は割愛しますが、以下に5つのプロセスの概要を記載します。

- 共感:インタビューや行動観察を通してユーザーの視点を理解し、そのニーズや課題を把握する。

- 定義:共感フェーズで収集した情報を分析し、問題や課題を明確に定義する。

- アイデア出し:定義した問題を解決するためのアイデアを考える。非現実的なアイデアも否定せず可能な限り多くのアイデアを出すことを意識する。

- プロトタイピング:アイデア出しフェーズで出たアイデアの中から、より具体的で実現可能なアイデアを選び出し、プロトタイプを作成する。

- テスト:プロトタイプをユーザーに実際に触れてもらい、フィードバックを収集する。そのフィードバックを基に、プロトタイプの改善点や問題点を洗い出し、改良を繰り返す。

図4:デザイン思考のプロセス(d.schoolが提唱した内容を基にKPMGで作成)

デザイン思考でアイデアを出す場合には、「発散」と「収束」を繰り返すことだとの考えがあり、「発散」ではアイデアの量を重視しています。初めから質を考える必要はありません。アイデアの絞り込みは後から実施すればよいのです。とにかく量を出すことが大切です。化学や平和活動の分野で活躍し2度ノーベル賞を受賞したことのあるLinus Carl Pauling博士の言葉を借りると「よいアイデアを手に入れる最良の方法は、多くのアイデアを手に入れることだ」と、アイデアの量の重要性を説いています。

また、発案したアイデアは、素早くフィードバックを得られるよう「プロトタイプ」としてアイデアを関係者が理解しやすい形に簡易的に生成していきます。プロトタイプの生成には期間をかける必要はなく、数時間~数日程度の期間で作成できる要素に絞って実現することが肝要です。これによって、時間をかけずに素早く有効なフィードバックが得られ、さらにアイデアに反映していきます。この考えはアジャイル開発にも通ずるところがあり、フィードバックの反映を繰り返すことによって、アイデアが洗練されていくのです。

ただし、ユーザー起因で素早くアイデアを洗練して新しい価値をいくら見出しても、市場に投入するまでが遅くては環境の変化によって、価値そのものがなくなってしまう恐れもあります。このためにも、冒頭で述べた通り、アジャイル開発を基本として、デザイン思考とDevSecOpsを併せて活用することによって、市場の変化にも柔軟に対応し、洗練されながらもスピード感をもってユーザーに新しい価値を提供できる仕組みが整うようになるのです。

次回は、アジャイル開発の効果をより高める手法の後編として、市場に投入した後のプロダクトを維持するために必要な運用についてのアプローチとして、「DevSecOps」を取り上げながら解説します。