[PR]三越伊勢丹グループがDXへの取り組みを加速させた背景には、コロナ禍があったという。リモートではアプリを開発し遠隔での接客・販売を可能にし、リアルでは店頭のPOS端末を自社開発した。

三越伊勢丹グループがDXへの取り組みを加速させた背景には、コロナ禍があったという。リモートではアプリを開発し遠隔での接客・販売を可能にし、リアルでは店頭のPOS端末を自社開発した。これらを支えた基盤や仕組み、人材育成も大きく変革しており、現在はNew Relicを使用してオブザーバビリティにも取り組んでいる。ここでは、オンラインイベント「変わる小売流通業 リテールイノベーション – 今と未来を知る – 」におけるNew Relicの齊藤氏と、三越伊勢丹の唐沢氏のセッションをレポートする。

1:デジタルビジネスを成功に導くエンジニア組織とは

New Relic株式会社 シニアソリューションコンサルタント 齊藤 恒太氏

2:三越伊勢丹グループのオンラインビジネスを成長させるエンジニア組織

株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ ICT エンジニアサービス部 唐沢 猛氏

求められる“フルサイクルエンジニア”

セッションでは、はじめにNew Relicのシニアソリューションコンサルタントである齊藤恒太氏が登壇し、「デジタルビジネスを成功に導くエンジニア組織とは」として、今後求められるエンジニア組織について説明した。現在、多くの企業においてデジタルはビジネスの中核となっており、デジタルを活用して、新たなお客様価値を創出していくことが企業の成長の鍵となっている。

お客様価値を継続的に向上させていくためには、課題を明らかにして改善してリリースし、また改善していく。こうしたソフトウェアのライフサイクルを迅速に回していく必要がある。そのためには、単に新たなサービスや技術を導入するだけではなく、その技術を活用するエンジニアの組織やマインド、スキルセット、プロセスなどが伴うことが重要であるとした。

そこでエンジニア組織に必要なことは何か。齊藤氏は、フルサイクルエンジニアへのシフトにヒントがあるとした。従来は、運用チームや開発チームの責任範囲が明確に分かれていることが多く、局所最適になる一方で、部門間のコミュニケーションなど余計なプロセスが挟まることで、ライフサイクル全体で見るとスピードが出ないという問題があった。

これに対し、ライフサイクル全般にわたって責任を負うことで、フィードバックループを速く回すことを可能にするのがフルサイクルエンジニアである。一般的には、開発したものを自分で構築運用し、また自ら改善できるエンジニアだ。フルサイクルエンジニアへの変革は、ライフサイクルにおける諸々の活動を効率化することを可能にするため、組織にさまざまな観点での効果をもたらす。

齊藤氏はその効果として、サービス品質の向上、運用コストの適正化、イノベーション、つまりは新たな顧客価値の創出や顧客体験の向上の加速、エンジニアのスキルやモチベーションの向上などを挙げた。

フルサイクルエンジニアへの変革の効果

リモートショッピングアプリと自社製POSが最初のDX成果

続いて、三越伊勢丹システム・ソリューションズ ICT エンジニアサービス部の唐沢猛氏が、「三越伊勢丹グループのオンラインビジネスを成長させるエンジニア組織」として、その取り組みを紹介した。三越伊勢丹グループは国内外に約50の店舗があり、従業員数は約1万7000人となっている。唐沢氏の所属する三越伊勢丹システム・ソリューションズ(IMS)は、グループの情報システムメディア業として、三越伊勢丹グループのITシステム全般を担当している。

唐沢氏は、三越伊勢丹におけるDXの取り組みの中でも、「リモート接客」と「小型POS」の大きな2つの取り組みについて紹介した。リモート接客は、新型コロナウイルスのパンデミックが始まってしまい、店舗は休業せざるを得ず、お客様も店舗に来られない状況になったことで、企画立案を始めたという。

具体的には、「三越伊勢丹リモートショッピングアプリ」を5カ月ほどで開発。自宅のお客様と店頭の従業員をアプリでつなぎ、チャットやビデオで接客、そのまま店頭商品をリモート決済できるようにした。なお、その後も毎週機能追加を実施している。お客様は来店する必要がなく、遠隔地でも三越伊勢丹のサービスが受けられることで好評となっており、ユーザーも増えている。

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

アプリによるリモート接客

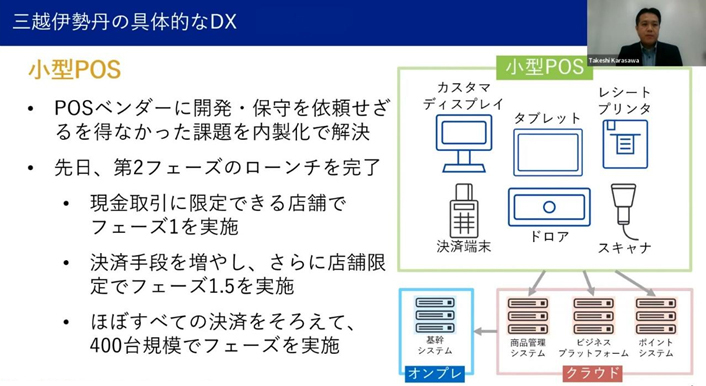

POSは店舗において非常に重要なデバイスであり、三越も伊勢丹も各店でPOSベンダーの専用機をたくさん導入していた。しかし、機能追加などの開発や保守もPOSベンダーに依頼せざるを得ず、その都度お金も時間もかかるという状況だった。そこで、内製化に取り組んだ。

具体的には、タブレットを中心に複数の周辺機器を構成し、POSとして使えるようにした。ただし、いきなりPOSを作ることはハードルが高かったので、まずは現金取引だけ提供できるPOSを作った。スモールスタートで大きな障害を起こさないようにした計画のフェーズ1である。そして、決済手段を増やした試験的なフェーズ1.5を経て、先日フェーズ2としてほぼ全ての決済手段に対応し、400台規模で展開している。

タブレットをベースとした小型POSを開発

DX推進のためにDevOpsを軸とした体制に変更

このような短いスパンでDXの取り組みを推進していくために、体制を考え直したと唐沢氏は言う。三越伊勢丹ホールディングスの監修のもと、ビジネス側である百貨店事業会社とITシステム側のIMSの間に、新たにアイムデジタルラボというDXを推進するIT会社を創設した。ここが主導して、いろいろなデジタル系のツールを開発するようにした。IMSは、ビジネスプラットフォームという新たなDXを支える基盤と、以前からある基幹システムの整備や保守を担うポジションとなった。

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

DX推進のために新会社を設立

開発についても、従来は大きくアプリ開発、インフラ構築、運用監視の3つのチームに分かれていたが、チーム間での作業依頼が煩雑になるため、DevOpsの考えを導入して再構築した。開発チームがインフラ構築まで対応するようにして作業依頼を減らし、インフラチームはガバナンスを効かせるためのルール作りに徹するようにした。

DevOpsにより自動化やセルフサービス化を実現し、それが効率化につながった。自動化においては、作業の平準化と効率化、そして自動リリースやインフラ構築の自動化、自動障害復旧などにより、保守工数が1/4に削減された。またセルフサービス化によって、開発チーム自身がインフラを構築しサービスを運用するようになり、部署間の調整も減った。これにより開発スピードが4倍に高速化され、手戻りや調整のコストを削減した。

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

DevOpsの導入効果

三越伊勢丹では、DX推進のスピード感を支えるために、ビジネスプラットフォームという基盤を構築している。これはAPI基盤と呼ばれるもので、元々の基幹システムからいろいろな機能を持ち上げ、それを店頭デジタルやお客様シームレスといったフロントの仕組みに提供するようにしている。「これらの取り組みで、いろいろなところから賞をいただいております」(唐沢氏)

システム品質・信頼性の向上とエンジニアスキル強化のバランスが重要

こうした取り組みにあたり、オブザーバビリティ(可観測性)の必要性を課題として感じていたという。モノシリックの世界からマイクロサービスの世界へ移行するために努力しているところであるが、開発単位が小さくなることにより責任範囲や見える範囲が狭くなってしまう、システムが疎結合になるとともに人も疎結合になる、APIでつなぐことで早く作れるようになるがシステム間連携が複雑になるといった課題が見えてきた。

品質意識として、「お客様・従業員に影響のある障害を発生させない」ということは以前からあるが、リアルなオンラインビジネスの拡大やデジタルフロントの柔軟な変化により、開発においてはAPIが動くことではなく、サービスを提供することが重要であること、運用・保守においては「動いているか」ではなく「どのように動いているか」の“観測”が品質対策として求められるようになった。それがオブザーバビリティの重要性・必要性につながっていると唐沢氏は言う。

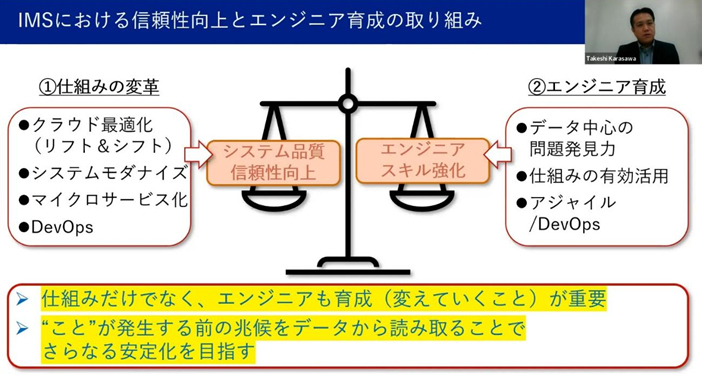

そうした課題感と気づきを受けて、エンジニアの育成に力を入れているが、目指すところは「システム品質と信頼性の向上」と「エンジニアスキルの強化」のバランスであるとした。現在、クラウドへのリストやシフトといった最適化や、システムのモダナイズ、マイクロサービス化、DevOpsなどの「仕組みの変革」に取り組んでいる。

仕組みの変革とエンジニア育成のバランスが重要

仕組みの変革に欠かせないのが、エンジニアの育成である。そのために、データ中心の問題発見力や、仕組みの有効活用、アジャイル・DevOpsなどに注力している。これにより、“こと”が発生する前の兆候をデータから読み取り、さらなる安定化を目指すとした。

唐沢氏は、NewRelic使った具体的な取り組みについて説明した。NewRelicは容易にダッシュボードへ出力できる機能があり、IMSではさまざまなダッシュボードを作成しているという。「これを日々エンジニアが見ることで、データを見る癖がつきますし、みんなで見ることでさまざまな兆候に気づくことができるようになります」(唐沢氏)

また、シンセティックスの機能などを使って、一つの機能の動作ではなく一連のサービスの流れが正しく動いているかを監視している。「こういった取り組みを今、主要メンバー全員でしてます。たくさんの仕組みやシステムがつながっていますので、代表を募って週次でNew Relicを見ながらディスカッションして、みんなで品質を上げていく取り組みもしています」と、唐沢氏はセッションを締めくくった。